水稲の水管理を自動化!

~スマート農業で実現する省力化と高品質生産~

水稲栽培における水管理の自動化は、スマート農業実現の鍵となる技術です。

水位センサーや自動給水システムなど、先進技術を活用した水管理の自動化は、省力化による労働負担の軽減、生育状況に応じた最適な水管理による高品質な米の安定生産を実現します。

この記事を通して、水管理の自動化について理解を深め、スマート農業への第一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。

1. スマート農業とは?

そもそもスマート農業とは?と聞かれても何と説明すればいいか分からないという方もいらっしゃると思います。

スマート農業とは、ロボット技術やICT、IoT、AIといった先端技術を活用し、農業の効率化や精密化、省力化を目指す新たな農業の形態です。

背景には、農業従事者の高齢化と減少、異常気象の増加、食料安全保障の観点など、様々な課題が存在します。

スマート農業を活用することで、従来の経験や勘に頼った農業から脱却し、データに基づいた客観的な判断で、生産性向上と持続可能な農業経営を実現することを目指します。

スマート農業は、日本の農業が抱える課題を解決する上で重要な役割を担うと考えられているのです。スマート農業でできることは多岐に渡ります。水稲栽培においては、水管理だけでなく、施肥管理、生育状況のモニタリング、病害虫の早期発見など、様々な作業の効率化・精密化が可能です。以下に、代表的な例を挙げます。

- 水管理→水位センサー、自動給水・止水、遠隔監視による水管理の最適化

- 施肥管理→土壌センサーによる生育状況に応じた精密な施肥、肥料散布の自動化

- 生育状況モニタリング→ドローンやセンサーによる生育状況の把握、データに基づいた栽培管理

- 病害虫対策→画像認識技術による病害虫の早期発見、農薬散布の効率化

- 収穫作業→ロボットによる収穫作業の自動化、省力化と収穫量の向上

これらの技術を活用することで、農作業の省力化、生産性の向上、品質の安定化、環境負荷の低減などが期待できます。

2. 水稲栽培における水管理の重要性

水稲は、生育期間を通じて多量の水を必要とする作物です。適切な水管理を行うことは、水稲の収量や品質に大きく影響します。水管理を怠ると、生育不良や病害虫の発生リスクが高まり、収量の減少や品質の低下につながるため、細心の注意が必要です。

では、水稲の水管理という分野に絞るとどのようにスマート農業を活用できるでしょうか。水稲の生育ステージによって、必要な水量は変化します。それぞれの生育ステージに合わせた適切な水管理を行うことが重要です。

-

① 苗期→均一な湛水状態を保ち、苗の健全な生育を促す→活着促進、均平な生育

② 移植期~分げつ期→浅水管理で分げつを促進する→茎数の確保、有効分けつ数の増加

③ 幼穂形成期~穂ばらみ期→間断灌漑を行うことで、土壌中の酸素供給を促し、根の活力を高める→根の健全な発育促進、穂数の確保

④ 出穂期~登熟期→十分な水量を確保し、登熟を促進する→登熟歩合の向上、千粒重の増加

⑤ 収穫期→落水を行い、圃場を乾燥させる→収穫作業の効率化、品質低下防止

従来の水管理は、経験と勘に頼る部分が大きく、労働力不足や高齢化が進む中で、適切な水管理を維持することが難しくなってきています。

また、気候変動による異常気象の増加も、水管理の難易度を上げています。このような課題を解決するために、スマート農業技術を活用した水管理の自動化が注目されています。

3. 水稲の水管理を自動化する方法

水稲の水管理を自動化するためには、様々な技術やシステムを組み合わせることが重要です。

ここでは、「水まわりくん」シリーズを例に挙げてご紹介します。

<機側設定型の自動給水機を活用>

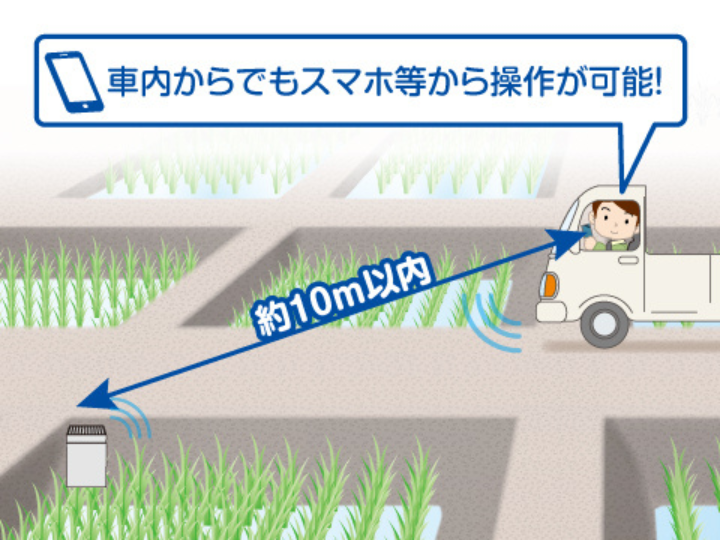

機側設定型では本体の直接操作のほか、Bluetoothを利用し、ほ場の近くでスマートフォンから操作ができます。給水計画を一度設定してしまえば、計画通りに自動で給水・止水を行うので毎回ほ場に行く必要はありません。付属の水位センサーと連携し、水田の水位を自動的に制御することもでき、設定した水位に応じて、水田に適切な量の水を供給します。これにより、人手による水管理の手間を大幅に削減できます。

加えて、通信環境が不要のため、機器本体のみの費用で済み、導入コストが抑えられます。また、導入後の遠隔設定型へのバージョンアップも容易に行えます。

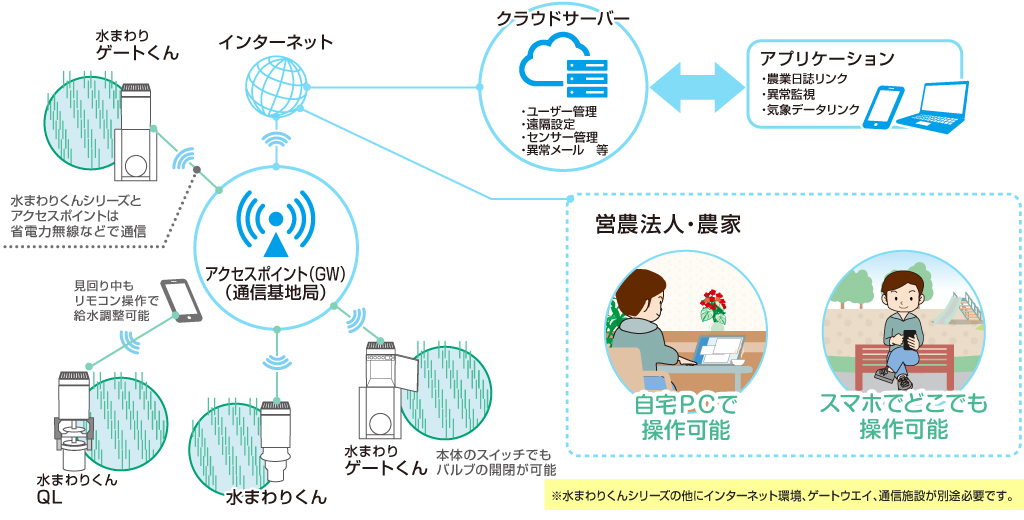

<クラウドを利用した遠隔設定型の自動給水機を活用>

クラウド技術を活用することで、水田の水位や水温、給水システムの状態などを、パソコンやスマートフォンから遠隔で監視・制御することが可能になります。これにより、圃場に行かなくてもどこからでも水管理ができ、作業の効率化に繋がります。

また、クラウドを活用したシステムでは、データの記録・分析も可能です。過去のデータを参照することで、より精度の高い水管理を行うことができます。また、異常が発生した場合には、アラート通知を受け取ることもできます。

4. 水稲の水管理自動化のメリット

改めてになりますが、水稲の水管理を自動化することで、様々なメリットが得られます。大きく分けて、省力化、生育状況に応じた最適な水管理、高品質な水稲の安定生産という3つのメリットがあります。

<省力化による労働負担の軽減>

従来の水管理は、農家が定期的に圃場へ行き、水位や土壌の状態を確認しながら、手作業で水門やバルブを開閉する必要がありました。これは、特に高温多湿な夏季には大きな負担となっていました。自動化システムを導入することで、これらの作業を自動化することができ、労働時間の大幅な削減につながります。

新潟県上越市のほ場では「水まわりくん」の遠隔型を導入することにより、労力を79%削減できたという結果も得られました。このように自動化システムの導入は重労働からの解放にも繋がり、高齢化が進む農業従事者にとって大きなメリットとなります。

(参考)スマート農業実証結果

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/pdf/pamphlet/r1/R1_1-30.pdf

<水稲の生育状況に応じた最適な水管理>

水稲の生育ステージごとに適切な水管理を行うことは、収量や品質向上に不可欠です。自動化システムでは、生育ステージに応じた最適な水位を自動的に維持することができます。水位センサーなどで圃場の状態をリアルタイムで監視し、給水ゲートやバルブなどを自動制御することで、水不足や過剰な水やりを防ぎ、水稲の生育を促進します。また、病害虫の発生リスクを抑制できるため、農薬の使用量を減らすことも期待できます。

<気象データとの連携>

さらに、気象データと連動したシステムを導入することで、天候の変化にも対応したきめ細やかな水管理が可能になり、異常気象による生育不良のリスクを軽減し、安定した収量を確保することに繋がります。

5. まとめ

水稲栽培における水管理は、収量と品質に直結する重要な作業です。この記事では、スマート農業技術を活用した水管理の自動化について解説しました。水位センサーや自動給水システムなどを導入することで、遠隔からの監視・制御が可能となり、省力化と高品質生産を実現できます。農家の労働負担軽減、生育状況に応じた最適な水管理による収量向上、そして高品質な水稲の安定供給といったメリットもあります。

「水まわりくん」シリーズは軽量コンパクトで持ち運び・取り付け・取り外しが簡単な商品です。また、長寿命設計で長期安定供給も可能にしています。平地、中山間、パイプライン、開水路など全国にはいろいろな条件の圃場があります。水まわりくんシリーズであれば機側設定型、遠隔設定型、圧送パイプライン用、自然圧パイプライン用、開水路用とすべての圃場に対応できます。 水稲栽培における水管理の生産性向上に向け、スマート農業を始めてみませんか。